樺太から入植まで

豊岡地区の歴史は、1945年(昭和20年)8月のソ連軍による南樺太侵攻から始まりました。侵攻後の昭和21年12月、ふるさとを失った樺太・千島の住民の多くは日本本土へ引き揚げ、のちの豊岡開拓団となる223名を含む一団は、青山町旧陸軍兵舎「岩鷲寮」にたどり着きました。しかし、国の生活扶助だけでは大勢の家族を養うことはできず、食糧不足が続いていました。そのため国は、約800万人といわれた海外引揚者や戦災者などの生活基盤の確保と食料増産のため、積極的に開拓を奨励、家族に満足に食べさせたいと願う引揚者の多くが、自分の力で住む土地 や食料を手に入れようと開拓者となることを決意し、候補地の視察を始めました。当時岩手町御堂村だった豊岡もこうした候補地の1つでした。

豊岡の開拓

昭和23年初めに、樺太引揚者ら60戸からなる「豊岡開拓農業協同組合(佐藤春雄団長)」が発足されました。これは、一か所からの引揚者で構成される開拓組合としては当時県内最大級の規模でした。この時、名前もなかったに入植地に、樺太の中心地「豊原」と引揚港「真岡」それぞれから1字をとり「豊岡」と名付けられました。

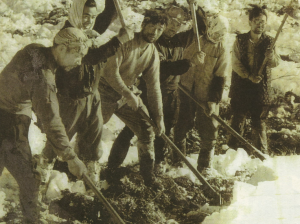

4月に7人の現地調査隊が初めて現地に到着。馬の放牧地と聞いていましたが、そこは無数の赤松の大木ばかり生い茂る鬱蒼とした森でした。隊員は「ずいぶん木が立ってるなぁ…」と一言発したきり言葉を失って立ち尽くしたといいます。その後5月に先遣隊が現地入りし、テントに寝泊まりしながら、1年後に家族を迎えようと住宅の建設に乗り出しました。目標は1棟13坪あまりの住宅を1年で20棟、最終的には40棟建設することで、さらに、この地をついのすみかにする決意から、学校や寺の建設も計画されました。建設は、製材、地ならし、建設など作業ごとに7,8人の班を編成し、すべて手作業で行われました。

出典:広報いわてまち No.581 (2007/11/1)